Equinozi

Il termine equinozio deriva dal latino “aequinoctium”, notte uguale: in tutte le aree del pianeta Terra il dì, ovvero quella porzione del giorno caratterizzata dalla presenza del Sole, ha la stessa durata della notte, ovvero quella porzione del giorno caratterizzata dall’assenza del Sole. Si verifica nel particolare momento in cui il Sole è perpendicolare all’equatore, il che avviene due volte l’anno (in marzo e in settembre): il Sole, infatti, nel suo annuale moto apparente passa dall'essere perpendicolare al Tropico del Cancro nel mese di giugno (a nord – inizio dell’estate per l’emisfero boreale e dell’inverno per l’emisfero australe) all'essere perpendicolare al Tropico del Capricorno in settembre (a sud – inizio dell’inverno per l’emisfero boreale e dell’estate per l’emisfero australe).

Solstizi

Il solstizio (dal latino solstitium, composto da sol, «Sole», e sistere, «fermarsi») è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione minima (solstizio d’inverno) o massima (solstizio d’estate). Ciò si verifica quando il Sole è perpendicolare ai tropici (del Cancro, in giugno e del Capricorno, in dicembre). La declinazione esprime l’altezza del Sole sull’orizzonte e dipende dal fatto che l’asse terrestre è inclinato rispetto al piano dell’orbita: infatti, al solstizio d’inverno tale valore è pari a -23°27’ (che è esattamente l’angolo di inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’orbita) e in estate è pari a +23°27’.

Tra i due tropici, pertanto, i raggi del Sole saranno sempre prossimi alla verticalità o addirittura la raggiungeranno: questo spiega perché in questa zona abbiamo le aree più calde del pianeta.

Al solstizio d’inverno per l’emisfero boreale, come visto, i raggi saranno perpendicolari al Tropico del Capricorno e quindi, per semplice costruzione geometrica, saranno tangenti al circolo posto a 90° meno 23° (che corrisponde alla inclinazione dell’asse terrestre e alla latitudine dei tropici) ovvero 67° che è la latitudine del Circolo polare artico: se i raggi sono tangenti, ciò vorrà dire che il Sole non potrà sorgere oltre questo circolo fin quando il Sole non “risalirà” verso l’equatore: avremo così la lunga notte polare.

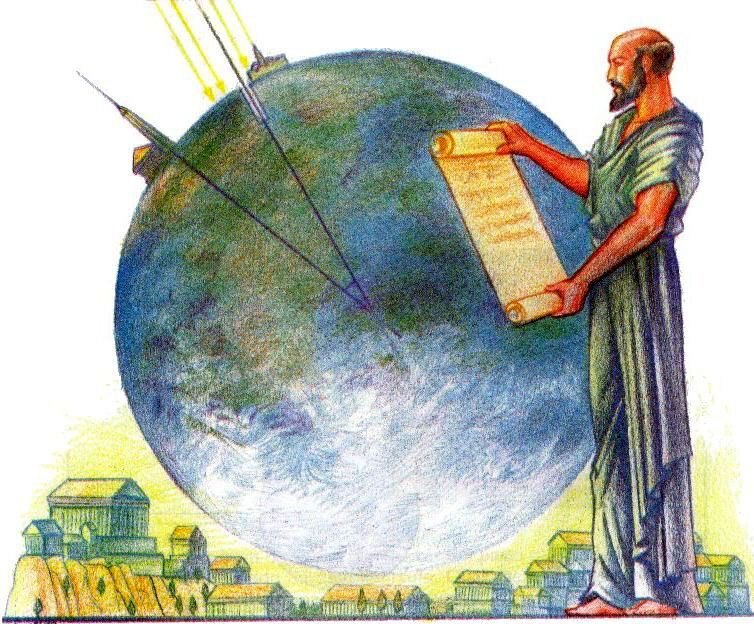

Sempre a proposito di inclinazione dei raggi solari, un matematico egizio, Eratostene, circa 2000 anni fa verificò che a Syene un bastone non proiettava alcuna ombra: evidentemente era il giorno del solstizio d’estate e Syene si trovava proprio sul Tropico del Cancro. Verificò, sempre nello stesso giorno che poco più a nord, ad Alessandria, lo stesso bastone produceva un’ombra con un angolo di circa 7°. Grazie a questo dato e alla distanza esistente tra le due città, intuì che la Terra era una sfera e calcolò, con una precisione impressionate, la sua circonferenza massima.

Nel giorno in cui si verifica il solstizio d’inverno il dì (il periodo che va dall’alba al tramonto) è il più corto dell’anno e la notte (il periodo che va dal tramonto all’alba) è ovviamente la più lunga. Situazione opposta si verifica ovviamente nel solstizio d’estate. Dal giorno successivo al solstizio d’inverno il dì comincerà ad aumentare in durata fino al solstizio d’estate e da quel momento riprenderà a diminuire fino al successivo solstizio d’inverno.

A proposito del dì più corto dell’anno, un antico detto popolare recita “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Come noto, Santa Lucia si festeggia il 13 dicembre e quindi circa 8 giorni prima di quello che, come visto, è veramente il giorno (inteso come ore di luce) più corto dell’anno. Ma il detto ha un fondo di verità. Infatti, prima che Papa Gregorio XIII nel 1582 introducesse la riforma del calendario, il solstizio d’inverno cadeva proprio intorno alla data di Santa Lucia. Il pontefice volle cancellare le differenze tra il calendario civile e quello solare (o giuliano, in onore di Giulio Cesare, che lo aveva introdotto) e istituire un nuovo ed unico sistema: il calendario gregoriano che è quello che usiamo oggi. Per attuare questa riforma furono eliminati i giorni dal 6 al 12 ottobre del 1582 che quindi non sono mai esistiti! Il solstizio, pertanto, passò dal 12 o 13 dicembre all’attuale 21 o 22 dicembre.

Perché accade questo

Se l’asse di rotazione della Terra, cioè l’asse intorno al quale il nostro pianeta ruota in circa 24 ore, fosse perpendicolare al piano dell’orbita terrestre attorno al Sole, avremmo in ogni momento dell’anno il Sole perpendicolare all’equatore con il dì sempre uguale alla notte: non avremmo, pertanto, l’alternarsi delle stagioni. L’asse terrestre, invece, è inclinato di circa 23° rispetto al piano dell’orbita e questo fa sì che, a seconda della posizione della Terra nello spazio, i raggi solari siano ora più inclinati (stagioni fredde) ed ora meno inclinati (stagioni calde).

Quando si verificano equinozi e solstizi

Abbiamo visto che gli equinozi e i solstizi sono momenti ben precisi dell’anno (raggi solari perpendicolari all’Equatore per gli equinozi e perpendicolari ai tropici nei solstizi) e può quindi essere calcolato. Quello primaverile, dal 2000 al 2020 si è verificato in ben 19 occasioni il 20 marzo ed in sole 2 occasioni il 21 marzo. Quello autunnale invece, dal 2000 al 2020 si è verificato in 11 occasioni il 22 settembre ed in 10 il 23 settembre. Il solstizio invernale, dal 2000 al 2020 si è verificato in 16 occasioni il 21 dicembre ed in 5 il 22 dicembre. Infine, il solstizio d’estate, dal 2000 al 2030 (cioè in 31 anni) si è verificato o si verificherà in 25 occasioni il 21 giugno ed in 6 il 20 giugno

Stagioni astronomiche e stagioni meteorologiche

Spesso sentiamo parlare di stagioni astronomiche e stagioni meteorologiche: quelle astronomiche hanno inizio, senza ombra di dubbio, agli equinozi ed ai solstizi. La meteorologia, d’altronde, ha necessità di organizzare i dati ed avere a disposizione periodi di riferimento costanti (cosa non possibile considerando le stagioni astronomiche per quanto abbiamo appena visto sulle date di equinozi e solstizi). È stato pertanto convenuto, a livello internazionale, che la stagione meteorologica ha inizio il 1° giorno del mese in cui cade l’equinozio o il solstizio. La primavera pertanto inizia il 1° di marzo e termina il 31 maggio, l’estate inizia il 1° giugno e termina il 31 agosto, l’autunno inizia il 1° settembre e termina il 30 novembre, l’inverno inizia il 1° dicembre e termine il 28 o il 29 febbraio (a seconda se trattasi di anno bisestile o meno): in questo modo potranno essere confrontate stagioni di anni differenti senza rischiare di analizzare periodi di riferimento diversi.

Nel suo apparente peregrinare nel cielo il Sole, in un dato luogo ad una data ora, con il passare dei giorni non sarà mai nello stesso posto nel cielo. Se si fotografasse la sua posizione giorno dopo giorno alla fine dell’anno si otterrebbe quello che viene chiamato analemma solare, ovvero una sorta di numero 8 con nel punto più in alto il Sole al giorno del solstizio d’estate ed al punto più basso al Solstizio d’inverno. Nel punto centrale, invece, dove le curve dell’analemma si incontrano, avremmo il Sole agli Equinozi di Primavera e di Autunno.